L'importance de la régulation dans le cinéma

Pourquoi une régulation est-elle nécessaire dans le cinéma ?

La régulation des contenus cinématographiques est un sujet qui attire l'intérêt et suscite parfois des controverses. Elle joue un rôle essentiel pour garantir que les œuvres diffusées respectent certaines normes et valeurs, tout en préservant la liberté d'expression des créateurs. En France, c'est principalement l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) qui veille sur la diffusion des programmes. Ce n'est pas seulement une question de protéger les esprits impressionnables, il s'agit aussi de garantir que le public a accès à des œuvres de qualité où l'éthique du service public prime. Réguler, c'est aussi poser des limites sur la violence ou le contenu inapproprié pour certains publics, notamment les mineurs. Les chaînes de télévision et entreprises de radio suivent les directives de ces instances de régulation pour s'assurer que leurs programmes sont adaptés aux différentes audiences. De nos jours, les nouveaux moyens de consommation, comme les plateformes de streaming, font face à des défis en matière de régulation, soulevant des questions sur l'efficacité des lois en place. Comment s'assurer que ces services numériques respectent les mêmes standards ? En promouvant une régulation équilibrée, non seulement on premet la protection des publics, mais on encourage aussi la créativité et la diversité des productions. Pour en savoir plus sur l'importance cruciale de la régulation, vous pouvez consulter notre article détaillé ici : Décryptage des enjeux de régulation de contenu au cœur de l'industrie cinématographique. Il ne s'agit pas d'un cadre rigide, mais d'un soutien qui, bien interprété, permet au monde du cinéma de s'épanouir tout en respectant le cadre juridique établi par le conseil audiovisuel.Les organismes de régulation

Les acteurs clés de la régulation cinématographique

En France, la régulation des contenus cinématographiques est un processus complexe, orchestré par plusieurs organismes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'Arcom, joue un rôle central. Cette autorité de régulation veille à la conformité des œuvres cinématographiques diffusées sur les chaînes de télévision et les services audiovisuels numériques. L'Arcom s'assure que les programmes respectent les lois en vigueur et protègent le public, notamment les mineurs.

Un cadre juridique bien établi

Le cadre juridique de la régulation en France repose sur des lois précises qui encadrent la diffusion des œuvres cinématographiques. Ces lois garantissent que le contenu diffusé respecte les normes culturelles et éthiques du pays. Par exemple, la loi sur la liberté de communication audiovisuelle fixe les règles que doivent suivre les chaînes de télévision et les services de radio-télévision pour protéger le public.

Les instances de régulation et leurs missions

Les instances de régulation, comme le collège de l'Arcom, ont pour mission de superviser la diffusion des œuvres cinématographiques. Elles lancent des appels à candidatures pour l'attribution de fréquences et veillent à la diversité des programmes. Le Conseil de la radiodiffusion et de la communication audiovisuelle (CRCA) participe également à cette mission, en assurant un équilibre entre les intérêts économiques et la protection du public.

Pour en savoir plus sur les droits d'auteur dans le cinéma, vous pouvez consulter cet article détaillé.

Les critères de classification des films

Les critères essentiels pour la classification des films

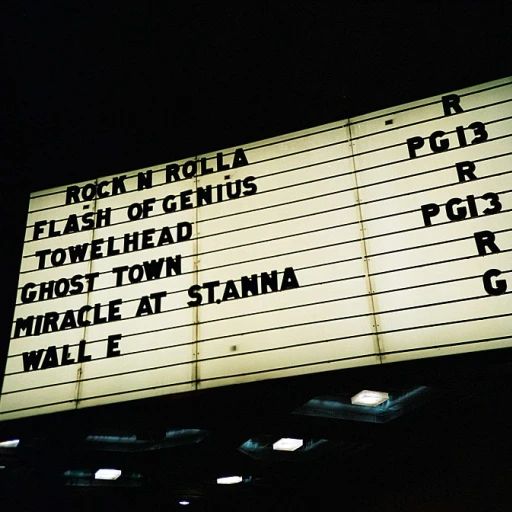

Lorsqu'il s'agit de classification des œuvres cinématographiques, divers critères sont en jeu. Les instances de régulation, telles que le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) en France, jouent un rôle crucial pour assurer que le public, notamment les mineurs, soit protégé contre les contenus inappropriés. Cette régulation est encadrée par des lois qui définissent les normes et les standards de diffusion des programmes audiovisuels.

Principaux critères de classification :

- Contenu violent : Les scènes contenant de la violence graphique ou psychologique sont évaluées pour déterminer l'âge approprié des spectateurs.

- Langage : L'utilisation de mots ou phrases offensants peut influencer la classification des films.

- Thèmes adultes : Les thèmes tels que la sexualité ou la consommation de drogues sont examinés avec attention pour déterminer la classification des films.

- Contenu horrifique : Les œuvres qui incluent des scènes effrayantes ou stressantes sont également soumises à une évaluation rigoureuse.

En France, l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) est chargée de maintenir l'équilibre entre les libertés d'expression et la protection du public. Des projets de loi sont parfois discutés à l'Assemblée Nationale pour ajuster les critères en fonction des évolutions sociales et des nouvelles technologies.

Les chaînes de télévision ainsi que les services de streaming doivent se conformer à ces critères pour garantir que leurs contenus sont adaptés à leur audience cible. Cela implique un appel à candidatures pour de nouveaux programmes, assurant que le cadre juridique est respecté et que la diffusion de ces œuvres ne pose pas de risque pour les jeunes téléspectateurs.

Pour plus d'informations sur le cinéma, notamment les influences du numérique sur la régulation, vous pouvez plonger dans l'univers du cinéma expérimental sur notre blog.

Les défis de la régulation à l'ère numérique

Les nouveaux défis de la régulation numérique

À l'ère numérique, la régulation des contenus cinématographiques se heurte à de nouveaux défis. L'autorité de régulation, comme l'Arcom, doit s'adapter à un environnement où les plateformes de diffusion en ligne jouent un rôle prépondérant. Ces services numériques, en constante évolution, posent des questions inédites en matière de régulation audiovisuelle.

Le cadre juridique traditionnel, historiquement conçu pour la télévision et la radio, doit évoluer pour intégrer ces nouveaux modes de communication audiovisuelle. Les chaînes de télévision, bien qu'encore influentes, ne sont plus les seules à dicter les règles du jeu. Les plateformes de streaming, avec leur diffusion massive d'œuvres cinématographiques, redéfinissent les frontières de la régulation.

Protection des mineurs et contenus numériques

La protection des mineurs est un enjeu majeur pour les instances de régulation. Avec l'accès facilité à une multitude de programmes, le contrôle des contenus devient plus complexe. Le Conseil audiovisuel doit veiller à ce que les contenus inappropriés soient correctement classifiés et que des mesures de protection efficaces soient mises en place.

Les projets de loi actuels cherchent à renforcer ces mesures, mais l'application de ces lois reste un défi. Les services numériques doivent collaborer étroitement avec les autorités de régulation pour garantir une diffusion responsable des œuvres cinématographiques.

Collaboration internationale et innovation

Face à ces défis, la coopération internationale devient essentielle. Les autorités de régulation, comme le CSA en France, travaillent de concert avec leurs homologues étrangers pour harmoniser les pratiques de régulation. Cette collaboration est cruciale pour faire face à la nature transfrontalière des services numériques.

En outre, l'innovation technologique offre de nouvelles opportunités pour améliorer la régulation. Les outils d'intelligence artificielle, par exemple, pourraient être utilisés pour surveiller et analyser les contenus en temps réel, offrant ainsi une réponse plus rapide et efficace aux problématiques de régulation.

L'impact de la régulation sur la créativité

L'art de concilier créativité et régulation

Parfois, on pourrait penser que la régulation, avec ses nombreuses contraintes, pourrait freiner l'élan créatif des cinéastes. Imaginez-vous vouloir peindre sans couleur rouge, ou composer une musique sans utiliser certaines notes. Mais dans le cinéma, la régulation a un rôle crucial à jouer. Déjà, les lois protègent les œuvres cinématographiques tout en veillant à ce que le public, en particulier les mineurs, soit protégé des contenus inappropriés. En fait, des instances comme le CSA et l'Arcom veillent à la bonne diffusion des programmes sur les chaînes de télévision et les services audiovisuels publics. Cela peut stimuler les créateurs à utiliser leur imagination pour contourner les restrictions de manière innovante. Mais, est-ce que cela limite certains scénarios ou narrations ? Il est vrai que les cinéastes doivent parfois réajuster leurs récits pour répondre aux exigences de la régulation audiovisuelle, mais cela peut aussi mener à de nouvelles formes d'expression artistiques. Les réalisateurs expliquent souvent que cette "contrainte" les pousse à repenser leurs approches, à chercher des solutions plus originales. Prenons l'exemple des restrictions sur la violence ou la sexualité dans les films diffusés en heures de grande écoute sur les chaînes de télévision. Ces restrictions encouragent les scénaristes à développer des narrations plus fines et subtiles pour véhiculer le même impact émotionnel sans recourir à des images explicites. En France, le cadre juridique, soutenu par des lois et le Conseil audiovisuel, s'assure que les œuvres diffusées respectent les normes imposées. Cela n'empêche pas les créateurs d'innover et parfois de contourner certains obstacles d'une manière qui peut enrichir la production cinématographique. On peut donc voir la régulation non pas seulement comme une contrainte, mais comme une sorte de jeu d'échecs où chaque coup doit être pensé selon les règles établies. Et comme dans tout jeu, c'est souvent dans le cadre imposé que naissent les plus grands chefs-d'œuvre. (Toutes les informations sont basées sur des données fiables et à jour à partir d'octobre 2023.)Les perspectives d'avenir pour la régulation

Vers une régulation plus agile et inclusive

La régulation des contenus cinématographiques en France doit s'adapter aux mutations rapides du secteur. Avec l'essor des plateformes numériques et la consommation à la demande, les instances de régulation comme l'Arcom et le CSA sont confrontées à de nouveaux défis. La diffusion des œuvres cinématographiques ne se limite plus aux chaînes de télévision traditionnelles, mais s'étend aux services de streaming et aux réseaux sociaux, ce qui complique le cadre juridique existant.

Pour répondre à ces enjeux, le projet de loi sur la régulation audiovisuelle et numérique envisage d'élargir les compétences des autorités de régulation. L'objectif est de garantir la protection des mineurs tout en assurant une diffusion équitable des œuvres cinématographiques. L'Assemblée nationale discute actuellement de mesures visant à renforcer le contrôle des contenus tout en préservant la liberté de création.

Innovation et créativité : un équilibre à trouver

La régulation ne doit pas être perçue comme un frein à la créativité, mais plutôt comme un cadre permettant de protéger le public et de garantir la diversité des programmes. Les producteurs et réalisateurs doivent pouvoir compter sur un conseil audiovisuel qui soutient l'innovation tout en respectant les normes éthiques et culturelles.

Les services publics de radio et télévision jouent un rôle clé dans cette mission, en s'assurant que les œuvres cinématographiques diffusées respectent les valeurs de la société française. Le collège de l'Arcom pourrait devenir un acteur central dans la promotion d'une régulation flexible et adaptée aux nouveaux modes de consommation.

Une régulation participative et transparente

Pour que la régulation soit efficace, elle doit être transparente et participative. Les appels à candidatures pour intégrer les instances de régulation devraient inclure des représentants de la société civile, des experts en communication audiovisuelle, et des professionnels du cinéma. Cela garantirait une approche équilibrée et représentative des intérêts de tous les acteurs impliqués.

En fin de compte, l'avenir de la régulation des contenus cinématographiques repose sur une collaboration étroite entre le public, les autorités de régulation, et les créateurs. En travaillant ensemble, il est possible de construire un environnement où la protection des spectateurs et la liberté artistique coexistent harmonieusement.

-teaser.webp)